ANDRE LE MEUNIER

COLLECTION

"PLUME ET CRAYON"

CLOWN, par

A. Vimar.

JEAN-QUI-LIT

ET SNOBINET, par L. Métivet.

NOUVELLES

HISTOIRES SUR DE VIEUX PROVERBES, par G. Fraipont.

LES BONNES

IDEES DE PHILIBERT, par H. Avelot.

LE BOY DE

MARIUS BOUILLABES, par A. Vimar.

ANDRE LE

MEUNIER, par G. Fraipont.

GRAND'MERE

AVAIT DES DEFAUTS !... par Louis Morin.

LES ASSIEGES

DE COMPIEGNE, par A. Robida.

LA POULE A

POILS, par A. Vimar.

YVES LE

MARIN, par G. Fraipont.

PARIS EN

L'AN 3000, par Henriot.

L'ILE DES

CETAURES, par A. Robida.

LE TOUR DU

MONDE DE PHILIBERT, par H. AVELOT.

DELURETTE ET

LAMBINE, par L. Métivet.

LE TRESOR DE

CARCASSONNE, par A. Robida.

ARTHUR

VEUT…. ARTHUR NE VEUT PAS, par H. Avelot.

PATTARSORT,

par Pierre Noury.

L'ENFANCE LABORIEUSE

ANDRE LE MEUNIER

TEXTE ET

ILLUSTRATIONS

DE

G. FRAIPONT

PROFESSEUR A LA LEGION

D'HONNEUR

PARIS. – Henri

LAURENS, Editeur

6, Rue de Tournon,

6

1926

Tous droits de

traduction et de reproduction réservés pour tous pays.

AUX

FILS DE MON AMI

G. D'ESPARBES

Affectueux

Souvenir.

G. F.

CHAPITRE PREMIER

UNE QUERELLE

- «... Je te dis de laisser ce petit

tranquille, sans cela tu auras affaire à moi, tu m'entends ?..

- « Mêle-toi donc de tes affaires, toi. D'abord,

ça n'te r'garde pas; t'es pas d'ici, t'es qu'un enfant trouvé, on l'sait ben

!... »

Celui auquel s'adressait cette apostrophe

était un beau garçon d'une douzaine d'années, robuste et bien bâti. Une

certaine distinction naturelle le faisait remarquer d'entre ses camarades

d'école, petits paysans des alentours. Très aimé de ceux-ci, il leur en

imposait pourtant, sans qu'il s'en doutât, par son air calme et sérieux et par

ses façons toujours polies, mais toujours fermes, de dire ce qu'il pensait. On

l'appelait André.

Son interlocuteur faisait avec lui une

vivante antithèse. Commun d'allures et de langage, passant son temps à la

maraude plutôt qu'à l'étude, on le voyait plus souvent dans les sentiers,

courant l'école buissonnière, que sur les bancs de sa classe, étudiant ses

leçons: c'était, en somme, une assez vilaine nature. Sa joie était de

tourmenter ses camarades, de leur jouer de méchants tours, mais il ne prenait

pour souffre-douleurs que de plus jeunes et plus faibles que lui.

André éprouvait pour ce jeune vaurien une

profonde antipathie. De nature généreuse, il ne pouvait admettre la lâcheté et

bien des fois il s'était interposé entre le tourmenteur et ses victimes; aussi

les petits venaient-ils souvent réclamer de lui aide et protection.

Aujourd'hui il avait été révolté envoyant

battre un pauvre petit bonhomme qui ne voulait pas prêter sa toupie, le seul

jouet qu'il possédât; aussi était-il bien décidé, si l'autre ne cédait tout de

suite, à lui donner une leçon dont il se souviendrait.

A cette injure: « Enfant trouvé! » André

avait d'abord été interloqué, puis, pâlissant de colère et perdant tout

sang-froid, il avait, d'un maître coup de poing, envoyé l'insulteur rouler dans

le fossé de la route. Tout poussiéreux et blême de rage, celui-ci s'était

relevé et courait sur son adversaire; mais André avait repris son calme; les

bras croisés, il dit froidement :

- « Et maintenant, devant tous, tu vas me faire des excuses... et tout

de suite, sans cela !... »

Devant l'air décidé d'André, l'autre, lâche

et couard, s'inclina et demanda pardon !...

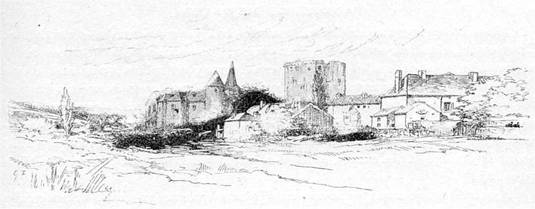

La scène se passait à la sortie de l'école deSaint-Sernin-du-Bois, au pied des ruines féodales dont les hautes murailles et les tours pointues dominent les environs. Autrefois demeure seigneuriale et célèbre abbaye, les antiques bâtiments sont aujourd'hui la propriété d'un cultivateur du pays; la cour d'honneur s'est transformée en jardin, le chemin de ronde en potager.

Saint-Sernin-du-Bois est une petite commune située au nord du département de Saône-et-Loire, - non loin du Creusot dont les lourdes fumées obscurcissent l'horizon et à une vingtaine de kilomètres d' Autun, la vieille cité célèbre.

La mairie,

l'église, l'école, se trouvent à Saint-Sernin ; aussi les enfants des hameaux

d'alentour ont-ils souvent un assez long trajet à parcourir pour se rendre en

classe. André habitait à deux

kilomètres environ, au moulin du Mesvrin. Après la querelle il se mit en chemin

pour regagner sa demeure, mais ces mots: « Enfant trouvé », lui tintèrent de

nouveau aux oreilles...

- « Enfant trouvé! » se répétait-il... Et ce

fut tout à coup pour lui comme une révélation. Subitement il se rappela

certaines circonstances auxquelles jusqu'ici il n'avait pas prêté attention.

Des souvenirs lui reviennent en mémoire. Des pays d'aspect particulier se

dessinent à ses yeux... Il revoit un haut bateau aux épaisses

cheminées... Puis surgissent des figures autres que celles qui l'entourent à

présent...

Mais ces images sont vagues, comme voilées;

elles semblent vues à travers d'épais brouillards.

Sans prendre garde aux choses extérieures,

André fit ainsi le trajet de Saint-Sernin au moulin; sa préoccupation était

telle qu'il ne vit même pas les oies de « la Nanette » qui lui barraient

le chemin et qu'il faillit, en passant, leur écraser les pattes; elles

protestaient contre ce manque d'égards, allongeant vers lui leur long cou,

ouvrant grand leur bec jaune d'où s'échappaient des « chhhh... chhhh... »

furieux.

- « Oh ben! l'André, quoique té c'soir, te

vois donc pas clair? s'exclama la Nanette.

- « Pardon! mère Nanette, mais je pensais à

mes leçons, dit André, rougissant de son innocent mensonge.

- « Ben sûr ?.. C'est qu'té l'air tout «

beurdini » !

- « Mais non, Nanette, j'étais distrait,

voilà tout. Je ferai attention une autre fois... Excuse-moi! pour la peine je

vais t'aider à rentrer tes volailles. »

Et tous deux se dirigèrent vers le moulin où

la Nanette occupait un petit logement.

La Nanette était une vieille, vieille femme

du pays. Elle avait vu disparaître plusieurs générations et renaître plusieurs

générations nouvelles. Aussi était-elle connue dans toute la contrée. Elle

semblait être là de fondation et devoir y rester tant que le pays existerait.

On s'écriait ici :

- « C'est vieux comme la Nanette !

- « C'est connu comme la Nanette ! »

Ainsi qu'ailleurs on disait : « C'est vieux comme le Pont-Neuf, - c'est

connu comme le loup blanc. »

La Nanette était devenue proverbiale.

Pauvre, elle vivait moitié de ce qu'on lui donnait

et moitié de ce qu'elle gagnait en allant conduire les oies aux champs ou à la

rivière; on la voyait par tous les temps, entourée de ses volailles, assise sur

le bord de quelque talus, le menton dans la main ou bien, clopinant le long des

chemins, précédée de son régiment ailé.

Car elle boitait ferme, la pauvre vieille, et

ne pouvait guère déambuler qu'aidée de son bâton. Et c'était comique de la voir

dodelinant de droite et de gauche tout comme ses oies dont les cous se

balançaient en mesure. On l'avait baptisée: « Trois-Pattes ».

Ce n'était ni spirituel ni charitable.

Dans bien des campagnes, et notamment dans le

pays où nous nous trouvons, on a la singulière manie de débaptiser les gens ou

d'ajouter à leur nom de baptême un sobriquet généralement inspiré par certaines

habitudes, certaines manies ou certaines particularités morales ou physiques.

Tel était le cas de la Nanette.

Le surnom de « Trois-Pattes » lui était resté

à la suite d'une boutade, lancée par un paysan loustic qui, la voyant arriver loin derrière les autres, s'était

écrié :

- « Tins! regarde donc là-bas, la Nanette,

y'étot pas la peine d'avoir troè pattes, alle marche moins vite avec, que nous

autres qu'en avons qu'deux ! »

André, toujours préoccupé, allait à grandes

enjambées, chassant devant lui les oies sans plus 'penser à leur gardienne.

- « Eh! s'écria celle-ci, mais cours donc

point si vite, l'André, te sais ben que j'sons pas valide !!... »

Enfin on arriva au moulin.

La porte franchie, les oies, se sentant chez

elles, filèrent à toutes pattes, annonçant leur retour en cacardant éperdument,

tandis que canards et coqs leur souhaitaient la bienvenue par des « coins coins

» et des « cocoricos » assourdissants.

CHAPITRE II

LE MOULIN DU

MESVRIN

Des bâtiments tout enfarinés de la base au

faîte, poudrés de blanc partout et d'où l s'échappent des tic tac réguliers

indiquent un moulin; quelques pas encore et il n'y aura plus d'hésitation

possible; la grande roue tourne; tourne, brisant de ses palettes l'eau que lui

déverse la vanne grande ouverte.

La route, bosselée de pierrailles et de blocs

de granit, et les arbres qui la bordent sont blancs aussi, fardés des

poussières fines qui s'échappent des bâtiments, en légers brouillards.

Ces bâtiments encadrent une vaste cour où les

frimousses roses d'une colonie d'enfants grouillent joyeusement parmi les becs

jaunes ou gris et les crêtes cramoisies d'un régiment de volailles. Coqs

et poules picorent sur les tas de fumiers, des canards déambulent maladroitement

d'un air grave ou barbotent dans les mares en secouant leurs plumes; bêtes

et prétentieux circulent les dindons; ils s'arrêtent de temps à

autre pour faire la roue en lançant leurs ridicules « glouglous »

qui font trembloter leurs jabots sanguinolents.

Toutes ces bêtes (je parle des volailles)

trouvent là ample pâture dans les grains échappés des sacs, aussitôt retrouvés

par elles.

Les oies et les jars séjournent peu dans la

cour; sous la conduite de dame Nanette ils vont courir les grands chemins ou prendre

leurs ébats près des nénuphars qui étoiler l'étang de leurs pétales crémeux,

parmi les roseaux couronnés ici de panaches souples et là de fuseaux rigides

ressemblant à d'épais cigares plus qu'à des floraisons.

Le moulin comporte trois corps de bâtiments.

L'aile droite est occupée par « le » François

et «la » Julie Berluchot, les meuniers, et par « l'André » leur fils. Le

logement est simple mais fort bien tenu et ne manque pas d'un certain

confortable. Il se compose des chambres à coucher, celle des meuniers et celle

de leur fils, avec leurs lits classiques à rideaux rayés ou fleuris, quelques

chaises, une table ; d'une salle à manger servant aussi de « salle de réception

», car c'est là, en effet, qu'on se reçoit entre voisins ; la table et la huche

à pain en sont les meubles principaux, la vieille horloge à large balancier,

enserrée dans sa gaine de bois, le principal ornement.

La cuisine est à côté ; sur son fourneau de fonte cuit le ragoût qui fume, flairant bon, dans sa casserole de cuivre. Un étau, fixé au coin d'une table où sommeillent des paniers et des marmites, indique qu'à l'occasion la cuisine sert aussi d'atelier pour la réparation des outils ou l'ajustage de petites pièces de mécanique.

L'étable,

où ruminent les boeufs qu'on attelle quand il s'agit d'aller aux villages

situés sur la montagne porter ou chercher de lourdes charges, puis l'écurie et

les remises forment les communs de ce côté. L'aile gauche, dont les meuniers

n'auraient que faire comporte le logement de la Nanette, celui des garçons et

du chasse-mulet ; le reste de cette aile est loué par petites

parties à des familles du pays, ouvriers d'usine partant tôt, rentrant tard -

et vice versa, car à tour de rôle ils ont une semaine de travail de nuit - et à

des petits cultivateurs possesseurs d'une nombreuse marmaille qui court et

criaille en ce moment dans la cour du moulin tandis que les « frères grands »

rentrent de l'école.

L'étable,

où ruminent les boeufs qu'on attelle quand il s'agit d'aller aux villages

situés sur la montagne porter ou chercher de lourdes charges, puis l'écurie et

les remises forment les communs de ce côté. L'aile gauche, dont les meuniers

n'auraient que faire comporte le logement de la Nanette, celui des garçons et

du chasse-mulet ; le reste de cette aile est loué par petites

parties à des familles du pays, ouvriers d'usine partant tôt, rentrant tard -

et vice versa, car à tour de rôle ils ont une semaine de travail de nuit - et à

des petits cultivateurs possesseurs d'une nombreuse marmaille qui court et

criaille en ce moment dans la cour du moulin tandis que les « frères grands »

rentrent de l'école.

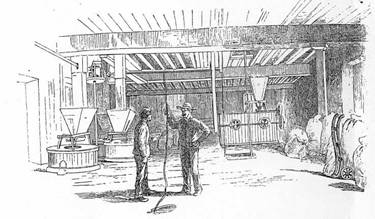

Les deux ailes se rattachent au fond de la

cour par une assez spacieuse construction ; c'est le moulin proprement dit. Il

se compose d'un rez-de-chaussée et d'un premier, divisés l'un et l'autre en

compartiments : au rez-de-chaussée, les meules, les hangars; au premier, les

bluteries, la chambre à farines, etc.

Ne vous attendez pas à trouver ici le luxe

des minoteries modernes.

Nous sommes au Mesvrin, dans le vieux moulin

rustique, plus tout à fait le moulin de nos pères qui écrasaient tant bien que

mal leur grain entre deux meules, mais dans le moulin de campagne où le meunier

est véritablement meunier ; c'est la main de l'homme, non la machine, qui

travaille.

Dans les meuneries modernes, le blé arrive

mécaniquement et mécaniquement s'en retourne farine après avoir subi maintes

opérations.

Ici on va chercher, ou l'on apporte, dans de

primitives charrettes, le blé à moudre. Le meunier et ses aides le chargent sur

des diables, le transportent eux-mêmes aux meules, le font passer aux bluteries

; enfin, le travail fait, son et farine sont reportés à domicile ou attendent

qu'on les vienne chercher.

Point de machines compliquées amenant le blé, le débarrassant des brins de paille et des amas de poussière, le triant, séparant les gros grains des petits, les distribuant aux meules suivant leur grosseur.

Point de cylindres concasseurs où le blé est

écrasé avant d'être réduit en poudre sous les meules ; point d'engrenages pour

le transporter aux bluteries et le descendre ensuite automatiquement dans les

sacs qui s'en vont tout seuls sur leurs wagonnets.

Point de chaudières, points de volants, point

de pistons.

Une simple roue en bois, mue par une chute

d'eau (celle que nous avons aperçue tout à l'heure), est la seule force motrice

activant les rouages peu compliqués qui font tourner les meules.

L'intelligence

du meunier doit se dépenser non seulement à surveiller la marche de son moulin,

à guider le travail, - qu'en partie il exécute lui-même du reste, - mais encore

à se faire des clients, à aller, avec sa voiture, en quête de ceux-ci dans les

hameaux souvent fort éloignés, à ramener leur grain, le moudre, le reporter une

fois transformé, car peu de villageois possèdent un véhicule et rares sont ceux

qui amènent et reprennent au moulin, en voiture attelé d'un cheval ou de bœufs,

leur grain ou leur farine.

L'intelligence

du meunier doit se dépenser non seulement à surveiller la marche de son moulin,

à guider le travail, - qu'en partie il exécute lui-même du reste, - mais encore

à se faire des clients, à aller, avec sa voiture, en quête de ceux-ci dans les

hameaux souvent fort éloignés, à ramener leur grain, le moudre, le reporter une

fois transformé, car peu de villageois possèdent un véhicule et rares sont ceux

qui amènent et reprennent au moulin, en voiture attelé d'un cheval ou de bœufs,

leur grain ou leur farine.

Le meunier doit sans cesse entretenir sa

clientèle, car nul n'est forcé de faire moudre ici plutôt que là.

Il y avait jadis dans le pays, comme dans

toutes les campagnes, du reste, un Moulin Banal ou Moulin à Ban où les serfs

devaient venir faire moudre leur grain moyennant redevance au seigneur. On

appelait Rannée l'obligation d'aller au moulin, et Verte-Moute le droit dû à ce

moulin.

Les paysans de Saint-Sernin et environs

étaient donc tenus de porter leur grain au Moulin-Banal de la contrée.

« … En oultre compette et appartient au

dict seigneur chacung an es moissons droit, pouvoir et faculté de prandre,

lever et percevoir et à son profit, appliquer la dixme sur ses dicts hommes et

sujets de sa dicte terre et seigneurie de Saint-Sernyn et par toute sa dicte terre..."

Dans certaines localités françaises et malgré

les lois abrogeant tous droits de banalité, il subsiste encore certains

vestiges des coutumes féodales, « banalités convenues entre une commune et un

particulier, non seigneur, et rentrant dans la catégorie des contrats ».

Il est toutefois interdit aujourd'hui aux

communes d'établir des banalités nouvelles ou de transformer en contrats celles

qui ont été supprimées comme féodales.

N'ayant donc aucun contrat, François

Berluchot ne pouvait compter que sur lui-même et, à l'exemple de ses confrères,

il devait aller chercher les clients à domicile puisque ceux-ci, libres de

choisir leur meunier, n'étaient nullement forcés de s'adresser au Mesvrin

plutôt que d'aller à Brandon, à Marmagne ou ailleurs, où d'autres moulins

tournaient.

Au début ce fut dur, car la concurrence était

grande ; mais notre homme y mit de la ténacité et s'efforça, non seulement de

faire de son mieux le travail récolté dans ses longues tournées, mais encore

d'être exact dans la livraison de ses commandes.

Une ou deux fois la semaine, Berluchot

attelait sa voiture et partait faire ses tournées gaiement, chantonnant,

claquant du fouet, tandis que sonnaillaient les grelots de son cheval qu'on

entendait ainsi venir de loin : « Tins! v'là le munié qu'passel » disaient les

gens du pays qui de loin reconnaissaient le carillon.

Et ceux qui avaient du grain à moudre

hélaient « le munié » au passage ; et plus on le hélait plus il était content,

plus il chargeait sa voiture en route et plus il rentrait joyeux au moulin.

Le plus clair des bénéfices du meunier est la

mouture pour le compte d'autrui ; il faut donc moudre beaucoup, toujours, pour

gagner son argent.

Suivant le désir des clients, et après entente avec eux, ceux-ci paient en monnaie courante ou laissent le meunier se payer lui-même sur la marchandise amenée, c'est-à-dire que le meunier prélève pour lui une quantité convenue de grain sur celui qu'on lui donne à moudre ; c'est ce qu'on appelle le « payement en nature ».

Certains meuniers, et Berluchot était de

ceux-là, achètent en outre des grains, en font de la farine qu'ils vendent

ensuite au commerce ou aux particuliers.

Au moment où nous vous présentons Berluchot,

il avait comme clientèle tous les campagnards des environs, son moulin marchait

à souhait. Il ne chômait jamais.

Sans cesse les sacs de blé entraient sous les

hangars du Mesvrin, s'y transformaient en sacs de farine qui, à leur tour, se

changeaient en sacs d'écus. Aussi le meunier passait-il dans la contrée pour

être « à son aise » ; un malin (?) avait composé à son endroit ce refrain naïf

devenu populaire :

C'est l'François Berluchot

Qu'a du foin plein ses sabots !

On ne lui en voulait pas trop de faire bien ses

affaires, au moins les envieux dissimulaient-ils leur envie, parce que François

était ce qu'on est convenu d'appeler un « bon garçon ».

Etre « bon garçon », c'est-à-dire n'avoir

point d'opinion à soi, mais adopter l'opinion de tous, être de l'avis du dernier

qui parle, avoir volontiers la main au gousset quand il s'agit de s'amuser et

d'amuser les autres. En somme, la bonté du bon garçon est souvent synonyme de

faiblesse ; ce qui devrait être une qualité devient un défaut qui peut avoir

parfois de funestes conséquences. Malheureusement, la meunière était un peu

comme son mari ; très bonne et très douce, elle subissait son influence. Si le

meunier était bon garçon, la meunière était brave femme, au sens strict du

mot, s'occupant activement de son ménage, soignant affectueusement son mari et

son fils, veillant à sa basse-cour et à l'ordre intérieur, mais incapable de

réagir et de montrer de la fermeté si une circonstance grave s'était présentée.

Quoi qu'il en fût, les Berluchot vivaient

heureux dans leur moulin! - Pour eux, le Mesvrin et les hameaux environnants

constituaient la plus belle partie de l'univers.

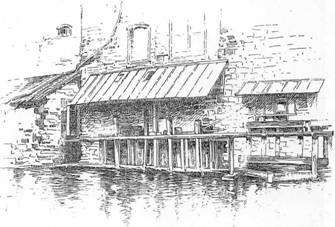

Le moulin du Mesvrin était joliment campé au bord du large étang dont

il empruntait les eaux après lui avoir emprunté son nom : « Mesvrin», que l'étang

lui-même tient de la rivière qui l'alimente en partie. Cette rivière coupe en

deux la contrée encaissée dans les vallonnements des collines morvandelles. Le

Mesvrin est un joli cours d'eau sous-affluent de la Loire, par l'Arroux.

Peu profonde, point large, la petite rivière, que la plupart du temps on pourrait traverser à gué, roule ses eaux tranquilles sur un lit pierreux cher aux écrevisses (aux « greuches », comme on dit dans le pays). Les bords sont gais et riants, plantés d'aulnes et de saules dont les pieds perdent dans un fouillis de plantes folles aux ombelles crémeuses ou rosées, aux corolles dorées ou nacrées. De-ci là, quelques peupliers droits, rigides, dominent le tout ; comme de hautes sentinelles ils semblent veiller sur le pays et garder les « laveuses », qui y viennent en groupe bavarder en lessivant leur linge, le frappant de leurs battoirs dont les flac-flac résonnent au loin.

La route qui serpente en descendant du moulin

inégale ; de larges escarres produites par des éboulements de talus dans la

rivière l'échancrent de place en place. Tout le long s'échelonnent de petits

hameaux aux jolis noms : Les Verniseaux, la Navière, le Bas-de-Marcet,

Bouvrier-de-Boyi, les Sourdeaux, la Bessotte, les Lamours, etc.

Leurs maisons, sur lesquelles courent capricieusement des vignes dont les vrilles s'accrochent à toutes les aspérités, sont pittoresques et amusantes à voir avec leurs petites barrières de bois, leurs escaliers extérieurs, leurs appentis, étables ou fours à pain. Elles s'adossent à la colline en haut de laquelle sont d'autres villages encore.

Les habitants appellent pompeusement « la

Montagne » cette colline encombrée de « balais » (ainsi nomment-ils les genêts)

et de bruyères qui poussent dru en ce terrain aride tout boursouflé de rochers

couverts de mousses et de lichens.

Toute la contrée a été remuée autrefois par

des bouleversements souterrains, et les oscillations qu'elle a subies ont

ouvert un peu partout des crevasses et des ravins. Quand on est sur la hauteur

et qu'on jette un regard sur la région, on aperçoit une suite d'ondulations

ressemblant assez à une mer agitée qu'une force brutale aurait solidifiée.

CHAPITRE III

L'ENFANT TROUVÉ

Dès qu'il fut dans la cour du moulin, André

se dirigea rapidement vers l'escalier conduisant à sa demeure. Il repoussa les

deux chiens qui accouraient vers lui en

gambadant et lui sautaient dessus, réclamant la caresse habituelle : «

Allons, paix Tom !... couché Finot !... »

Les pauvres bêtes s'en allaient, penaudes,

les yeux tristes, se retournant de temps à autre vers leur jeune maître, le

regardant piteusement, ayant l'air de lui demander ce que signifiaient ces

nouvelles façons. Et les moutards qui lui faisaient fête quand il rentrait,

restaient tout interloqués, les yeux ronds, ne comprenant rien à son indifférence, car il était passé

sans leur dire un mot, lui qui d'habitude s'arrêtait volontiers pour jouer un

instant avec eux ou distribuer « à ceux qui avaient été sages » quelques bonbons

ou quelques billes.

Au dîner, le meunier et sa femme remarquèrent

son air pensif.

- « Mais quoiqu't'aidonc, garçon? »

Evasivement il répondit qu'il n'avait rien,

qu'il se sentait un peu fatigué, voilà tout.

La nuit il dormit mal.

Les images entrevues lui dansaient devant les

yeux mais, comme tantôt, restaient imprécises. Au moment où il lui semble qu'il

va enfin les saisir nettement, elles disparaissent pour surgir derechef, mais toujours

embrumées, incolores, informes.

Et le matin en retournant à l'école, et tout

le long de la route de Saint-Sernin, ces mêmes pensées le hantèrent.

Il fut distrait ce jour-là.

L'instituteur, habitué à le voir studieux,

s'étonne de son inattention... C'est la première fois qu'on doit le rappeler à

l'ordre. Mais il a beau faire, c'est ici surtout que ses idées lui reviennent

avec le plus de force.

Derrière lui, sur un banc, isolé, en

punition, sourit hypocritement le petit garnement cause de toutes ses

préoccupations.

- «... Enfant trouvé, enfant trouvé! » se

répète sans cesse André.

De grand coeur, quoique bon et généreux, il

étranglerait celui qui est cause de ses souffrances, car il souffre, le pauvre

garçon, il souffre de l'incertitude, du vague où il est plongé depuis hier.

Cette incertitude, à tout prix, il faut qu'il en sorte.

Déjà hier soir, lorsque ses parents

s'inquiétaient de son air pensif, il avait été sur le point de tout leur dire ;

la crainte de mécontenter son père, mais surtout la peur de blesser ou

chagriner sa mère pour laquelle il a grand respect et profonde affection,

l'avaient empêché de parler. Mais, en retournant chez lui après la classe, il

décide que le soir même il aura un entretien avec sa mère. Il usera des plus

grands égards, s'excusera à l'avance de la peine que peut-être il pourra

causer, mais il faut qu'il sache. Il sent qu'il ne pourra supporter cette

incertitude.

Au moment du repas, son père étant présent,

il fit de son mieux pour paraître dans son état habituel, mais dès que le

meunier fut retourné à sa besogne il raconta à sa mère la querelle et la façon

dont elle s'était terminée, puis il lui dit doucement ; - « pardonne-moi,

maman, si je te cause de la peine, mais depuis hier ces vilains mots me

résonnent aux oreilles, je te demande en grâce de me dire ce qu'ils signifient.

»

La meunière se mit à fondre en larmes.

- « J'aurais dû, mon André, te dire la vérité

tôt ou tard.

Je reculais toujours le moment afin d'avoir

plus longtemps devant moi pour acquérir ton affection.

- « Mère! c'est mal ce que tu dis là. Tu sais

bien mon affection pour toi est sans bornes. Je t'aime de tout mon coeur, et

quoi que tu m'apprennes, tu es et tu resteras ma bonne, ma chère maman.

- « Merci, mon enfant. Maintenant je vais

tout te dire, tiens ! pour être bien sûre de n'omettre aucun détail et te bien

narrer toutes les circonstances, nous allons faire venir la Nanette, car c'est

à elle que tu dois, mon cher petit, d'être encore de ce monde; c'est elle qui

t'a trouvé et t'a amené à moi, ne pouvant, vieille, infirme et pauvre, t'élever

elle-même. »

Lorsque la Nanette fut là, les deux femmes

fermèrent les portes et, assises sous le manteau de la cheminée, tandis

qu'André appuyé sur la table les regardait avidement, elles lui racontèrent son

histoire.

Voici ce qui s'était passé :

y

avait de cela un peu plus de dix ans. Un matin que François Berluchot allait

visiter la vanne de son moulin il aperçut la Nanette à moitié enfouie dans les

hautes herbes bordant la rivière. L'interpellant en langage familier :

- « Quoi donc que t'fais dans les roseaux, la

Nanette, t'as donc égaré un ouyeau? (oiseau).

- « S'agit ben d'mes ouyeaux; En v'là eune

affaire !! Tins ! r'gardes-y putôt!... »

Et la Nanette sortit de la rivière portant

dans ses bras un bébé tout couvert de vase, trempé, grelottant, respirant à

peine.

- « En v'là eune trouvaille!... » s'écria le

meunier, et il examina l'enfant qu'il ne reconnut pas pour être du pays.

- « On y voiré plus tard, interrompit la

Nanette, pour l'instant faut porter le p'tiot au moulin et l'réchauffer tout de

suite, o lo aux troés quarts mort. Tins ! prends l'donc té qu'est valide... »

Et elle mit le marmot dans les bras du meunier qui courut au moulin à grandes

enjambées, suivi de la Nanette, tout émotionnée de l'aventure et faisant de son

mieux pour le rattraper.

- « Tiens, la meunière, dit François en

posant son fardeau entre les bras de sa femme, j't'apporte un cadeau seul'ment

faut l'mettre au chaud car y'n'vaut pus guère, pauv'petiot! »

La meunière, surprise comme on pense en

voyant de quelle nature était le cadeau, s'informa.

La Nanette entrait en ce moment et raconta

comment en arrivant vers la rivière elle avait voulu, avec son bâton, chasser

une de ses oies qui s'obstinait à vouloir aller à l'eau alors qu'elle avait

décidé de la mener au pré voisin avec ses compagnes. Elle avait, en

s'approchant du bord, entendu des plaintes. Croyant qu'un jeune chien ou un

jeune chat s'était pris dans les herbes et n'aimant pas plus voir souffrir les

animaux que les gens, elle était entrée dans les roseaux pour le tirer de sa

fâcheuse posture.

- « Vous pensin ben si j'éto étonnée

on trouvant là un p'tiot au lieu d'eune bête ; ol étot pris dans les herbes et

y s'cramponnot tant qu'o pouvot... »

Les enfants qui jouaient dans lu cour avaient

vu entrer le meunier et l'avaient suivi jusque chez lui ; l'un d'eux courut

conter l'aventure à sa mère qui arriva la bouche pleine, tenant d'une main son

couteau et de l'autre son pain sur lequel elle maintenait avec son pouce un

gros morceau de fromage. Puis d'autres voisines accoururent et bientôt la

maison du meunier fut pleine de commères donnant leur avis, leurs

appréciations, ahurissant un peu la pauvre meunière qui, n'ayant jamais eu

d'enfants à soigner, était bien un peu embarrassée de celui-ci.

Une des voisines compatissantes déshabilla le

marmot, puis l'entortilla dans des couvertures. Une autre fit une flambée dans

la cheminée, une troisième chauffa du lait chaud, on le frictionna, puis enfin

réchauffé, on le glissa dans le lit, on l'enfouit sous l'édredon.

A ce moment survint un des garçons meuniers.

En allant à la vanne il avait, dit-il, trouvé

brisé la « pianche » qui traverse le pré près d'la bouchure et le talus

« déberdoulé ».

«

Allons voir ça. Viens nous deux, garçon! » répondit le meunier .

Et les deux hommes allèrent vers la rivière.

En effet, la planche vermoulue qui servait de

passerelle s'était brisée sous une pression quelconque et s'était drée dans la

rivière, entraînant une partie du talus. Comme le meunier s'avançait pour

examiner de plus près le dommage, il poussa un cri... Derrière le talus et

cachée par les terres et les herbes, une femme était couchée la figure dans

l'eau.

François l'appela, la secoua, elle ne bougea

pas.

- « Allons, hardi garçon, portons c'te

pauv'femme au moulin... En v'là des aventures! »

Lorsqu'entra le cortège ce fut, parmi les

gens du moulin, un effarement inouï.

On coucha la femme, on tâcha de la

réchauffer, mais rien ne la fit revenir à elle et lorsque le médecin, qu'un

moutard avait couru chercher au Creusot, arriva, il ne put que déclarer que la

malheureuse était morte.

Il fallait maintenant prévenir le garde

champêtre, le maire, les autorités qui vinrent au moulin faire les

constatations d'usage.

Évidemment la découverte de cette femme et la

trouvaille de l'enfant avaient pour point de départ le même drame qu'un

minutieux examen reconstitua.

La femme et l'enfant avaient dû ensemble

traverser la planche qui n'était pas un passage public mais servait seulement

au meunier et à ses garçons. Or, cette planche avait cédé, entraînant les deux

voyageurs; l'enfant avait été heureusement arrêté dans les hautes herbes mais

la femme, assez grande et robuste, était tombée à l'eau en se heurtant

fortement aux pierres du fond ; la secousse l'avait étourdie, elle était restée

là au froid et avait succombé à une congestion.

Elle n'avait sur elle aucun papier qui pût la

faire reconnaître. Vêtue simplement, son aspect l'indiquait de condition

ordinaire.

L'enfant, au contraire, avait des vêtements

de coupe élégante et du linge fin.

En le déshabillant, on avait trouvé, attachée

à son cou par une chaînette d'or fermée par une agrafe piquée de turquoises,

une médaille d'or portant sur la face une croix de Saint-André sur fond

finement ciselé et au revers ces mots gravés :

ANDRÉ

2 Juillet 1880.

Baltimore.

(U. S.)

Une aventure du genre de celle qui avait eu

le moulin pour théâtre met en émoi toute une contrée. Aussi vint-on d'un peu

partout aux informations. Chacun voulait voir et satisfaire sa curiosité.

Parmi les visiteurs plusieurs reconnurent la

morte pour une femme d'Anthully (village des environs) nommée Marie Louise.

Elle avait quitté le pays environ trois ans auparavant pour se placer comme

bonne à Paris. Au début elle a donné de ses nouvelles, puis on n'avait plus

entendu parler d'elle qu'à de longs intervalles ; on savait seulement

que sa dernière lettre, datée de longtemps déjà, annonçait qu'elle partait

avec ses maîtres « dans des pays étrangers».

Quant à l'enfant, on ignorait qui il était,

d'où il venait.

Seule, l'inscription de la médaille donnait

de vagues indices : Il s'appelait André, il l'avait confirmé par la suite ;

lorsqu'on lui avait demandé son nom il avait répondu : « Andé Oulan». « Andé »

se traduisait facilement par André, mais de « Oulan », nom de famille

évidemment, il était difficile, sinon impossible, de reconstituer l'appellation

réelle.

Baltimore était vraisemblablement le lieu de

naissance et 2 juillet 1880, la date.

L'enfant avait donc deux ans environ. Il

était charmant avec ses grands yeux bleus et ses longues boucles blondes.

Les premiers jours il ne cessa de réclamer,

en pleurant, «sa nounou»…. Sa nounou était sans nul doute la pauvre femme

trouvée au bord de la rivière. Puis il appela : « papa, maman! » cela en

sanglotant. On fit de son mieux pour le consoler.

L'enfant a le bonheur de vite oublier ses

chagrins ; comme il ne raisonne pas, il ne ressent que les peines immédiates,

il les ressent vivement c'est vrai, mais point longtemps.

Peu à peu le petit bonhomme se calma,

commença à gazouiller et s'habitua aux nouvelles figures qui l'entouraient. Les

moutards habitant le moulin venaient le considérer de leurs grands yeux étonnés

; il leur souriait, leur tendant ses petits bras.

Il y avait six jours seulement que le petit bonhomme avait été trouvé et déjà il se sentait chez lui, il avait pris possession de son nouveau domicile.

De son côté la meunière, qui malgré son

désir, n'avait pas la joie de posséder d'enfants, s'était déjà attachée au joli

poupon qui était venu échouer au moulin.

Un soir qu'elle le tenait sur ses genoux, lui

donnant la becquée au moyen d' une grande cuiller vers laquelle il avançait

goulûment sa petite bouche, François lui dit en rentrant pour dîner :

- « T'as vraiment l'air d'une petite maman

comme ça, on croirait que t'as nourri déjà des tas de mioches... Mais, quoi

qu'on va en faire de ce p'tiot-là ?

- « Oh ! François, si tu voulais on

l'garderait ; puisque j'en ai point, on élèverait celui-ci tout comme s'il

était à nous !... Veux-tu ? J'serais si heureuse!

- « Ben oui ! Ben oui ! » répondit le brave

homme qui lui aussi s'était si bien attaché à l'enfant que plusieurs fois par

jour il quittait ses meules pour venir le regarder, lui chatouiller le menton,

ce qui faisait rire le moutard de toutes ses forces. « Ben oui ! mais il n'est

pas à nous, et j'sais pas trop si c'est permis de le garder comme ça... et

puis, si un jour on vient l'réclamer... Comment qu'on ferait?

- « Dame ! j'sais point non plus, moi.

Faudrait s'informer et d'mander à l'instituteur. Il est savant lui, il nous

dira comment qu'y faut faire... Alors, François, si y a point d'empêchement tu

veux bien qu'on l'garde ?

- « Ben sûr ! »

Et l'apprentie maman courut embrasser son

mari en le remerciant.

François consulta l'instituteur et sut par

lui la marche à suivre, peu compliquée du reste : une simple déclaration devant

le maire et contresignée par deux témoins suffit. Il fut pourtant fait une

restriction : Si les parents étaient retrouvés un jour et venaient réclamer

l'enfant, ils devraient le leur rendre, quittes à se faire rembourser les frais

d'entretien.

L'enfant resta donc au moulin, choyé, dorloté

par ses parents adoptifs qui l'aimaient comme s'il eût vraiment été leur fils.

De son côté le petit, tout à fait habitué à sa nouvelle existence, considérait

le meunier et sa femme comme ses parents ; l'image des autres s'était, dans son

petit cerveau, totalement effacée.

Quand il fut en âge, on le conduisit à

l'école ; la route étant longue, la meunière le conduisait tous les matins,

allait le chercher tous les soirs.

Lorsque l'enfant se fut accoutumé, elle le laissa aller en compagnie des autres enfants du pays, qui avaient du reste pour leur nouveau petit ami tous les soins imaginables et lui témoignaient certains égards, car il portait en lui un charme qu'ils ne s'expliquaient pas, mais dont tous subissaient l'influence. Pourquoi ? ils n'en savaient rien, les manières de l'enfant étaient tout autres que celles de ses camarades, son parler tout différent aussi.

Il se montrait doux et bon avec tous ses

petits compagnons qui l'adoraient.

Remarquablement intelligent, il fut bientôt

le premier de sa classe, il apprenait vite et facilement et, ce qui vaut mieux,

retenait les choses apprises.

On était donc heureux au moulin où André

rentrait toujours joyeux...

- « Enfin ! dit la meunière en embrasant son

fils quand elle eut terminé son récit, enfin, mon André, tu ne m'as donné que

des satisfactions et il me semble bien que tu es à moi, à moi seule. »

Puis, se levant, elle monta dans sa chambre

chercher dans un meuble, dont la clef ne la quittait jamais, une petite boîte

qu'elle remit à André :

- « Tiens, mon fils, il y a là-dedans le

collier avec sa médaille. Remets-le à ton cou et qu'il ne te quitte plus.

Peut-être bien qu'un jour il te fera retrouver tes parents ; ce serait bien

heureux pour eux, mais bien triste pour moi, car tu devrais me quitter et je

n'aurais pas la force de me séparer de toi sans en mourir de chagrin. »

André sauta au cou de la meunière :

- « Sois tranquille maman, ma chère « maman »

, dit André en appuyant sur cette appellation, quoi qu'il arrive, tu es et tu

resteras ma mère et si celle qui m'a mis au monde revient, eh bien! j'aurai

deux mères au lieu d'une et j'aimerai l'une autant que l'autre. »

A partir de ce moment André fut plus calme.

De temps à autre il se prenait bien à rêver

un peu...

Comment s'appelait-il ?.. Qu'étaient sa mère,

son père ?.. Où pouvaient-ils être ?... Vivaient-ils encore ?... Autant de

points d'interrogation qu'il se posait parfois, mais dont il ne pouvait trouver

la solution... La trouverait-il jamais ? Saurait-il jamais d'où il venait,

comment, par suite de quelles circonstances il se trouvait en ce pays ?..

Jusqu'ici il s'était bel et bien cru fils de

meunier, destiné, à être meunier un jour, lui aussi, et il avait travaillé

sérieusement, s'intéressant à tout ce qui plus tard pourrait lui servir pour

son métier.

Maintenant, la confidence que lui avait faite

sa mère bouleversait toutes ses pensées !...

Il s'efforçait pourtant de les chasser au

plus vite, car il les jugeait peu généreuses pour ses parents adoptifs aussi

bons, aussi dévoués, aussi tendres pour lui que s'il avait été réellement leur

enfant.

Ces pensées, qui par sa volonté n'étaient que

passagères, n'eurent aussi aucune influence sur son caractère ni sur sa façon

d'être ; elles n'entamèrent en rien la profonde affection qu'il avait pour ses

parents, peut-être même, à partir de ce moment, fut-il plus tendre encore

vis-à-vis de sa mère.

CHAPITRE IV

PROMENADES AUX CHAMPS ET A LA VILLE

Tout marchait donc pour le mieux au moulin du

Mesvrin. Les affaires étaient prospères, la santé florissante. François

Berluchot faisait de temps à autre des tournées aux environs pour aller voir

ses clients ; sa femme redoutait un peu ces sorties et préférait les voir faire

par les garçons meuniers, car ces jours-là le meunier rentrait généralement

assez tard et quelquefois un peu... gai, les tournées à la campagne se

compliquant de tournées dans les auberges. Non pas que François fût un buveur,

mais il avait le tort d'offrir ou d'accepter trop facilement de « trinquer».

Il appelait cela « conclure une affaire ».

- « Quand on a trinqué, disait-il, on peut plus se dédire, c'est comme si tous les notaires du pays y avaient passé ! » C'était là le seul nuage qui chagrinât la meunière car, en dehors de ces sorties assez espacées, du reste, François s'occupait activement de son travail qui était toujours fait en temps et heure.

Souvent le soir, des amis venaient passer

quelques moments au moulin ; l'hiver, on y faisait parfois la veillée. Le frère

cadet de la meunière, « le Louis », meunier dans une commune voisine, profitait

des visites que de son côté il faisait à ses clients pour venir dîner ou

déjeuner de temps en temps au moulin avec son beau-frère, sa soeur et « son

neveu » ; car lui aussi considérait André comme l'enfant de sa soeur et il

aurait mal reçu celui qui lui eût contesté cette parenté avec un neveu qu'il

aimait, dont il appréciait les qualités. André lui rendait du reste toute son affection.

De plus en plus, André oubliait ses

préoccupations de naguère, et si parfois il se demandait « qui il était », vite

il chassait ces pensées en se répondant : « -Et après tout, qu'importe, je suis

heureux tel que je suis, qui sait si j'eusse été heureux autrement !... » Et sa

gaieté lui revenait aussitôt.

Travaillant bien et sans relâche pendant la

semaine, il entendait se promener le dimanche.

Et chaque dimanche on allait, soit aux

environs dans les bois de Saint-Sernin ou aux hameaux « sur la montagne », soit

en excursions lointaines ; alors on attelait la carriole, on emportait des

provisions et, l'heure du déjeuner venue, on s'installait sous les arbres

séculaires, superbes et touffus du bois d'Autun, puis on parcourait la ville.

André adorait ces promenades ; qu'on allât à la ville ou dans les bois, qu'on se rendît chez les amis des hameaux voisins ou dans les fermes des environs, il se montrait également joyeux.

Si son esprit avide d'apprendre s'intéressait

aux choses sérieuses, sa bonne humeur le portait à gambader à travers vallons

et bois, à rire avec ses compagnons.

La première fois qu'il alla à Autun, il tomba

en arrêt devant les vieux monuments que conserve la ville.

Dans les bouquins que lui avait prêtés

l'instituteur il avait lu l'histoire d'Autun, il savait pour quelles

fluctuations avait passé la célèbre cité d'Auguste, la ville aux mille temples.

Aussi resta-t-il longtemps à considérer ces souvenirs des siècles passés,

antiques débris, qui furent témoins de tant de choses ! - La porte d' Arroux,

la porte de Saint-André - son patron - sous les arcades de laquelle avaient

circulé les légions romaines, le temple de Janus, d'autres monuments encore le

tinrent longtemps arrêté. Il eût voulu

en apprendre davantage à leur égard.

Il s'enquit auprès du meunier, mais celui-ci

dut avouer son ignorance : « Vois-tu, mon p'tiot, de mon temps on n'apprenait

pas ce qu'on apprend maintenant, et dame, toutes ces vieilles constructions-là,

je sais que ça date de longtemps, mais je n'sais pas au juste de quand... Ça,

ton instituteur te le dira. »

Le lundi, généralement, l'instituteur était

certain, au moment des récréations, de voir André venir à lui et l'interroger

sur ce qu'il avait vu la veille.

Parfois c'étaient tout uniment des

renseignements sur telle ou telle plante dont il rapportait un échantillon, sur

tel ou tel arbre qu'il décrivait de son mieux...

- « Ah ! nous sommes allés dans les bois

hier, lui disait l'instituteur, il s'agit de botanique, aujourd'hui. »

Quand André venait vers lui et lui disait : «

Je suis allé dans la ville de..

- « Bon ! interrompait l'instituteur, il va

falloir rassembler mes souvenirs historiques et archéologiques... Voyons, nous

sommes allés... où ça ?... »

Et André racontait sa promenade, disait ce

qu'il avait vu, donnait ses impressions, puis enfin questionnait sans relâche.

Il sut ainsi à quoi s'en tenir sur tous les

monuments vus dans les environs. Il apprit l'histoire des ruines de Champitaux

dont le donjon carré se reflète dans le grand étang qu'il domine de ses murailles

décrépites ; il sut qu'elles furent plantées là par les seigneurs d'Antully au

XIV siècle et durent subir jadis le choc des armées anglaises.

Il eut tous les détails désirables sur le vieux château des Montaigut qui, dans le pays des vignes, domine la charmante localité qui a nom : Couches-les-Mines. Château fort curieux du reste et dont il subsiste d'imposants vestiges. On avait dit à André que ce château fut jadis la demeure de Marguerite de Bourgogne et on lui avait fait voir les oubliettes où celle-ci faisait disparaître ceux qui avaient cessé de lui plaire.

- « Mon garçon, lui dit l'instituteur,

il faut, en général, vous méfier de tous ces racontars ; un peu en tous pays,

il existe des châteaux ayant appartenu à des personnages célèbres ; Marguerite

de Bourgogne, notamment, a des châteaux dans tous les coins.

« Et je me demande vraiment comment, à une

époque où les routes étaient si mauvaises et les moyens de locomotion si

peu rapides, ces gens-là faisaient pour habiter presque en même temps des

domaines aux quatre points cardinaux de la France ?.. Et que de légendes où les

oubliettes jouent un rôle marqué ! C'est sombre, c'est mystérieux, c'est

horrible, bonnes raisons pour que cela attire, intéresse, émotionne.

Et l'on est enclin alors à croire tout ce que

vous narre le cicérone qui vous fait visiter... En général, c'est aux trois

quarts faux, mais, comme il est souvent difficile de le prouver, on laisse dire

et parfois on se laisse persuader.

« Méfiez-vous de tous ces racontars

soi-disant véridiques et, quand vous voudrez savoir, basez-vous sur l'Histoire,

la vraie et non celle accommodée par Alexandre Dumas père qui la connaissait,

lui, mais, plein de désinvolture charmante, jonglait avec les faits et les dates

suivant les besoins de « sa » cause.

« Et tenez ! Il me souvient que lors d'un

voyage en Auvergne on me fit visiter les ruines d'un important château ; lui

aussi, prétendait mon guide, avait appartenu à Marguerite de Bourgogne et

possédait également les fameuses oubliettes qui avaient servi à un identique

usage... Or, le château datait du XVe siècle et la femme de Louis le Hutin

périt, étouffée, au commencement du XIVe… Concluez! »

Les conversations d'André et de son maître

d'école les intéressaient tous deux ; André était un auditeur attentif, le

maître d'école, modeste instituteur de campagne, cachait sous une enveloppe un

peu lourdaude, beaucoup de bon sens et pas mal d'érudition.

CHAPITRE V

LES SUITES D'UN HÉRITAGE

Parmi les voisins du meunier, l'un des plus

assidus dans ses visites était le père Thomas. Point méchant, mais ivrogne

comme Silène, il passait plus de temps à boire qu'à travailler ; aussi le

voyait-on plus souvent gris que de sang-froid.

Il déplaisait fortement à la meunière et

André le détestait, mais il amusait le meunier par ses réflexions drôles et ses

réparties inattendues.

Très habile dans son métier de chanvrier,

Thomas était un des derniers à l'exploiter, car les machines remplacent de nos

jours le travail de l'artisan.

Néanmoins il avait de la besogne et lorsqu'il

se mettait à l'oeuvre, le père Thomas rouissait le chanvre comme pas un et

nulle machine n'aurait mieux que lui broyé et teillé les

filaments de la souple plante.

Mais dès qu'il avait empoché son salaire, il

lâchait la broie et s'en allait d'auberges en cabarets, en quête de ses

deux grands amis : le Chochet et le père Chandel, aussi ivrognes, aussi

flâneurs que lui. Le premier, petit, l'air renfrogné, vrai type d'abruti ; le

second, long diable sec, riant sans cesse d'un air idiot. Les membres de ce

joli trio se réunissaient pour faire force parties de cartes ou de billard,

mais surtout pour vider force flacons.

Qu'ils maniassent les cartes gluantes et

graisseuses ou s'escrimassent à faire rouler sur le tapis décoloré, plein de

reprises et de crasse, les billes du billard, l'enjeu était toujours le même :

une bouteille. Aussi, que de parties, que de bouteilles !!!

Et l'on ne quittait la place que quand

l'heure de la fermeture sonnait ou lorsque l'escarcelle était à sec

l'aubergiste alors renvoyait ses clients.

Invariablement gris à eux trois comme toute

la Pologne, ils regagnaient leurs taudis tant bien que mal, titubant à qui

mieux mieux.

Chochet et Chandel habitaient du côté de la rivière où se trouvait

l'auberge. Thomas les accompagnait ordinairement jusqu'à leurs portes puis s'en

retournait seul en chantant à tue-tête, et abominablement faux, de vieux

refrains locaux :

« Tote la nuit a riboulot

T'y v'la, t'y v'la, t'y v'la pris

Tote la nuit a riboulot

T'y v'la pris dans l'trébuchot! »

Une chose pourtant inquiétait fortement notre

buveur : la traversée de la rivière ! Tout ivre qu'il' était, il se rendait

compte qu'il ne marchait pas droit (bien qu'il prétendît que c'était la route qui

« croûlait »), et il savait fort bien que la planche servant de pont était

étroite et aux trois quarts pourrie ; aussi se calmait-il au fur et à mesure

qu'il approchait.

C'est qu'un soir il était bel et bien tombé à

l'eau et, incapable de se dépêtrer tout seul, il y serait carrément resté si le

dieu des ivrognes, veillant sur lui, ne lui avait envoyé un sauveur sous la

figure d'un paysan qui s'était attardé au village voisin et l'avait repêché.

De ce jour, la rivière lui causait une folle

terreur ; aussi, avant de la traverser, hésitait-il longtemps et ne se

risquait-il sur la passerelle qu'après avoir fait une invocation :

- « Saint Thomas, disait-il d'un ton ému, mon

vieux saint Thomas, mon bon patron, j'te promets qu'si te m'fais passer sans

tomber à l'eau, j'boirons pus, j'boirons pus jamais!... »

A quatre pattes alors, presque rampant sur le

ventre, s'agrippant de son mieux en serrant la planche dans ses bras, il

faisait sa traversée en tremblant. Mais sitôt de l'autre côté il se relevait

tant bien que mal, se retournait joyeux et criait à tue-tête :

- « J'boirons cor, j'boirons cor !... attrapé

l'saint Thomas ! »

Et dès le lendemain il tenait sa promesse, la

seconde, s'entend.

Tout

le monde dans le pays connaissait la passion du père Thomas ; si certains le

blâmaient, le grondaient même, d'autres avaient la mauvaise idée de lui «

offrir un verre » sous prétexte qu'après il était « ben drôle ».

Tout

le monde dans le pays connaissait la passion du père Thomas ; si certains le

blâmaient, le grondaient même, d'autres avaient la mauvaise idée de lui «

offrir un verre » sous prétexte qu'après il était « ben drôle ».

Le meunier était du nombre et quand Thomas venait le voir, il ne manquait pas de le faire boire, malgré les remontrances de sa femme qui eût même voulu que François l'empêchât de venir : - «Bast ! » disait le meunier, y a pas grand mal à ça et pis y m'amuse quand il « est bu ! ».

Un jour que Thomas, point encore tout à fait

ivre mais en passe de l'être, entrait au moulin où il comptait bien s'achever,

il en trouva les habitants tout joyeux.

Le meunier, en grande toilette, revenait de

chez un notaire d'Autun où il avait été mandé « pour une affaire le concernant

».

Il s'y était rendu non sans quelque

inquiétude car les campagnards se méfient de tout ce qui, de près ou de loin,

touche à la magistrature.

- « Pourvu qu'ça soit pas pour quéque

méchante affaire », dit-il en partant.

Aussi l'attendait-on au moulin avec quelque

anxiété, mais dès qu'on l'aperçut, on devina qu'il était porteur d'une bonne

nouvelle ; il arrivait en courant, la figure animée, le chapeau en arrière,

l'air victorieux.

Le notaire lui avait annoncé qu'il héritait

de tout le bien d'un parent, un oncle qui venait de mourir sans crier gare.

Les Berluchot ne le voyaient guère, cet

oncle, sorte de vieil ours mal léché qui bougonnait quand on lui rendait

visite, souvent ne recevait pas du tout ou flanquait les gens à la porte quand

il les avait reçus. Il se figurait toujours qu'on voulait le dépouiller de ses

« pauv' nippes » ou qu'on venait manger « sa marande », lui « qu'avait autant

dire rin de rin ! »

On le croyait donc pauvre, mais le vieux

thésaurisait et laissait bel et bien à son neveu, son seul héritier direct, -

cela bien à contre-coeur sans doute, mais la camarde ne lui avait pas demandé

son heure - quelques bons lopins de terre au pays des vignes, une maison

convenable et un bas de laine contenant quelques milliers de francs en beaux

écus sonnants.

Et c'était là la cause, assez justifiée avouons-le,

de la gaieté qui régnait au moulin ce soir-là.

- « Bon sang de bon soir! dit le père Thomas

en lançant son chapeau en l'air, en v'la eune bonne nouvelle !... Bravo,

François, t'paieras ben quéques tournées à la santé de l'oncle!... ça vaut ça,

pas vrai ?.. »

La meunière jeta à Thomas un regard furieux.

André, n'osant rien dire, se contentait de hausser les épaules avec dégoût ;

quant au meunier, un peu en train déjà et tout heureux de sa bonne aubaine, il

acquiesça par ces simples mots : «Tout d'même, mon vieux Thomas! » Et les deux

hommes sortirent. François ne rentra pour dîner que fort tard ; il dîna seul,

car sa femme, fatiguée de l'attendre, s'était mise à table avec André et avait

fini depuis longtemps.

Le lendemain, rentrant de l'école, André

arrivait à la porte du moulin presque en même temps que Thomas qui se disposait

à y entrer. Se doutant bien qu'il venait pour entraîner encore le meunier, il

prit le parti de lui dire :

- « Vous venez pour voir mon père ?... Inutile

d'entrer ; il est absent et rentrera tard.

- « Bah! j'l'ons aperçu y a pas une heure

!...

- « Possible, mais depuis il est sorti. »

André avait pris sur lui de faire ce

mensonge, excusable pour son intention, et se promettait bien d'en user le plus

souvent qu'il pourrait pour écarter Thomas. Celui-ci crut ou ne crut pas ce que

lui disait le jeune homme, mais il n'insista pas et s'en retourna en maugréant

:

- « Dommage ! j'voulains lui causer, ça serai

pour eune aut'fois! »

Et le lendemain - il revint à la charge,

mais, se méfiant d'André dont il sentait l'antipathie, il vint avant que

celui-ci ne rentrât de l'école et fila directement au moulin où il trouva le

meunier en train de vider lui-même du grain dans les meules.

Il s'assit, regarda faire, puis s'écria :

- « Dis donc, l'François, si j'étais à ta

place avec des sous plein ma tire-lire, j'prendrais point tant d'mal que toi! »

François se retourna, ne dit mot et continua

sa besogne. Mais Thomas insista; il connaissait le caractère faible et un peu

naïf du meunier ; il sentait que celui-ci, encore sous l'impression de

l'héritage qu'il venait de faire ; ne regarderait pas à la dépense « pour

s'amuser » ; or, s'amuser, pour l'ivrogne, c'était boire, boire, encore boire.

Thomas avait deviné juste. Lorsque le meunier eut vidé ses sacs il appela ses garçons, leur passa la surveillance du travail, donna quelques ordres et partit bras dessus bras dessous avec son camarade.

Les vilaines habitudes sont celles qui se

prennent le plus rapidement et les pernicieux conseils ceux qu'on suit avec le

plus de facilité.

Thomas finit par entraîner régulièrement le

meunier à l'auberge; ce fut d'abord vers la fin de la journée, sous prétexte

d'apéritifs, puis il vint un peu plus tôt quérir son ami François.

Le Chochet et le père Chandel, les deux

piliers d'auberge dont Thomas avait fait ses compagnons habituels, devinrent

bientôt les compagnons du meunier. Comme Thomas, ils n'avaient pas manqué de

lui dire combien il avait tort, maintenant qu'il venait d'hériter, de se donner

du mal à travailler sans relâche.

-

« V'la

des années qu 'tu trimes, t'as ben gagné de t'donner un peu d'bon temps !... »

-

Et François se disait qu'après tout ses

camarades avaient raison.

Un soir qu'il rentrait passablement gris, la

meunière, désolée du changement de conduite et de l'entraînement que subissait

son mari, lui fit doucement quelques reproches.

Généralement le meunier écoutait les avis de

sa femme qu'il sentait supérieure à lui, mais cette fois, sous l'empire de la

boisson, il lui répondit qu'il était libre de faire ce qu'il voulait, qu'il

était le maître et qu'après tout c'était son argent qu'il dépensait puisque

c'était lui qui avait hérité.

La meunière fondit en larmes.

Un peu penaud, François alla se coucher et le

lendemain, dégrisé, de sang-froid, il demanda à sa femme d'oublier ses mauvais

propos de la veille.

Pendant deux jours tout se passa bien, le

meunier ne sortit pas et sa femme s'en montrait toute joyeuse déjà, espérant

qu'il allait reprendre ses habitudes régulières d'autrefois.

Hélas! la pauvre femme comptait sans le

mauvais génie qui n'avait garde de lâcher pied si aisément.

Comme pendant deux jours il avait été évincé

par François, Thomas attendit celui-ci aux alentours du moulin. Le meunier

avait toujours à sortir de temps à autre, soit pour régler la vanne, soit pour

quelque autre soin à prendre.

Thomas alla vers lui dès qu'il l'aperçut et

fit si bien qu'il l'emmena soi-disant pour quelques instants... François rentra

quand on ferma l'auberge.

Le meunier avait fait deux jours d'abstinence

; l'envie de boire lui revint plus forte et puis il s'était, comme les autres,

adonné au jeu de cartes et au billard, et ne pas jouer le privait.

Thomas avait su le prendre par un imbécile

amour propre, le laissant gagner au jeu (il n'y risquait pas grand' chose, du

reste, car qu'il gagnât ou perdît, c'était toujours François qui réglait les

dépenses) ; puis il se moqua de 1ui :

- « T'es pas un homme; t'as peur de ta

femme... T'es donc pas l'maître ?.... »

Naturellement Chandel et Chochet venaient à

la rescousse ; bref, tous trois avaient si bien catéchisé le meunier que

maintenant il délaissait complètement le moulin au profit du cabaret.

Un jour que, très gris - ce qui était

maintenant son état presque habituel - il avait grossièrement et brutalement

répondu à sa femme, André avait cru pouvoir s'interposer et très poliment, mais

avec fermeté, lui avait dit combien sa conduite était blâmable. Le meunier

était devenu rouge de colère et tapant du poing sur la table :

« Toi ! dit-il, laisse-moi tranquille, t'a

pas la parole !... T'es rien, rien, rien du tout ici, t'entends !... »

Le pauvre garçon s'était levé et était monté

dans sa chambre en sanglotant. La meunière l'avait suivi pour le consoler,

sentant combien le coup avait dû lui être pénible... Le meunier retourna

retrouver ses camarades... Ce soir-là on le rentra à peu près ivre-mort. Hélas

! c'en était fait, François était devenu un ivrogne.

Sur les natures molles et sans énergie comme

celle du meunier, les passions malsaines ont une redoutable prise, les mauvais

compagnons une influence néfaste car ils flattent ces passions, les

entretiennent et les cultivent à leur profit. Bonne raison pour les écouter

tandis qu'on envoie promener les amis véritables qui voudraient les combattre

ou les corriger.

La meunière avait perdu toute influence sur

son mari. La pauvre femme se contentait de pleurer, ne se permettant plus la

moindre observation, car cela exaspérait François qui maintenant, toujours

surexcité, levait la main sur elle et menaçait de la battre à la moindre parole

de désapprobation.

André finissait sa dernière année d'école. Il

était triste et taciturne. La conduite de son père adoptif le désolait et il

était resté sous le coup de la brutale apostrophe du meunier. Ses anciennes

préoccupations lui étaient revenues ; derechef il songeait à sa véritable

situation et serait parti, n'importe où, si la présence de sa mère ne l'avait

retenu ; il sentait combien son affection était profonde et sincère et il se disait

que maintenant qu'elle était dans la peine, plus que jamais il devait rester

près d'elle pour la soutenir et la consoler.

Le frère de la meunière, « le Louis », venait

souvent au moulin, malheureux du malheur de sa soeur.

A plusieurs reprises il avait essayé de

raisonner François, de le ramener dans le bon chemin, lui faisant voir le

préjudice qu'il portait aux siens en même temps qu'à lui-même. Peines perdues ;

non seulement son beau-frère ne l'écoutait pas, mais il se fâchait, prétendant

faire ce qui lui plaisait.

La discussion un jour prit un tour si violent

que les deux meuniers faillirent en venir aux mains. Comme il fallait à tout

prix éviter un esclandre, Louis n'insista pas et se contenta de déplorer. Par

intérêt pour sa sœur il allait, à chacune de ses visites, passer une revue au

moulin et voir comment les garçons meuniers s'occupaient de leurs tâches.

Très attachés à leurs patrons, ceux-ci

faisaient de leur mieux mais, se sentant sans surveillance, ils se relâchèrent

petit à petit ; occupés par le travail du moulin, ils ne pouvaient guère du

reste aller voir les clients.

François maintenant ne rentrait le soir chez

lui que lorsque les cabarets lui fermaient la porte au nez.

Ereinté, abruti, il passait ses matinées au

lit, mangeait à peine et partait aussitôt pour ne revenir que fort avant dans

la nuit.

Des semaines, des mois s'écoulèrent ainsi.

Pendant quelque temps le moulin avait

continué à marcher, mais peu à peu il périclita. Les clients mécontents

s'adressèrent ailleurs et bientôt ce fut le chômage complet.

... Et François continuait son existence

vagabonde, dépensant tout son argent au cabaret, alors qu'il n'en rentrait plus

au moulin.

La meunière pleurait maintenant, non

seulement sur l'inconduite de son mari, mais sur la misère qu'elle prévoyait

prochaine.

André cherchait à la rassurer :

- « Sois tranquille, mère, je serai bientôt

un homme et je me sens plein de courage. Je ne veux pas que tu sois

malheureuse, je travaillerai au moulin et-je le ferai marcher. »

- « Cher, cher petit ! » se contentait de

répondre la meunière en hochant la tête !....

La malheureuse considérait avec terreur son

pécule s'en aller sou à sou ; elle faisait des prodiges d'économie mais voyait

la fin de sa bourse à brève échéance.

Les vacances étaient arrivées. Un jour que Louis était venu au moulin, André le suivit aux bluteries et lui dit :

- « Mon oncle, je voudrais te causer

sérieusement.

- « A ton aise, garçon, de quoi s'agit-il ?

André alors lui dit son grand désir de

reconnaître par son travaille dévouement de sa mère adoptive ; il s'est mis

dans la tête qu'avant une ruine complète, il remontera le moulin.

- « J'ai de l'énergie, mon oncle, j'irai voir

les clients, je travaillerai, je ferai ce qu'il faudra mais j'arriverai ; seulement,

je ne connais pas le métier et je te demande à aller l'apprendre chez toi. Ici

on ne travaille plus, le garçon qui reste n'est pas capable de me guider, et

puis, la plupart du temps n'ayant rien à faire, il est absent. A ton moulin on

est actif. Tu me montreras tout, tu m'expliqueras tout, je serai ton garçon et

ton élève. Veux-tu ?

- « C'est bien ça, André, répondit l'oncle en

embrassant son neveu ; t'as du coeur et du courage... Tope-la. »

Ce qui venait d'être convenu fut mis à

exécution.

La meunière fut dans la désolation de voir

son André la quitter, mais elle comprit tout ce qu'il y avait d'affectueux

dévouement, dans la détermination du garçon qui, du reste, n'allait pas loin ;

le moulin de son frère était à quelques kilomètres seulement du Mesvrin, il

pourrait donc venir souvent et elle-même n'ayant, hélas ! plus grand'chose à

faire au Mesvrin, irait facilement le voir.

Trois jours après André était installé au

moulin du Louis.

CHAPITRE VI

AU MOULIN « DU LOUIS »

Le moulin, exploité par l'oncle adoptif

d'André, était situé entre Autun et Saint-Sernin.

On l'appelait « Gai-Moulin ».

C'était un ancien manoir d'assez belle

allure, transformé pour les besoins de la cause. Aux anciens bâtiments,

constituant le moulin proprement dit, on avait ajouté des constructions neuves

servant d'habitation au meunier, à sa famille et au personnel.

Le moulin justifiait son joli nom à cause de

son réjouissant aspect et sa belle situation d'abord, ensuite par le caractère

de ses habitants qui paraissaient y vivre fort heureux et y étaient heureux en

réalité.

Le meunier Louis était un franc compagnon

plein de belle humeur et de belle santé, aimant volontiers à rire et à

plaisanter toutes les fois que cela ne gênait en rien son travail ; chantant, sifflotant,

bavardant avec ses aides tout en faisant sa besogne et en leur faisant faire la

leur, il menait son moulin avec un superbe entrain, cachant sous sa joyeuse

nature, un caractère sérieux et actif.

Sa femme le secondait à merveille.

Tout en s'occupant de sa marmaille (une

fillette de huit ans, l'aînée, et deux garçonnets, l'un de six, l'autre de

trois ans, joufflus, bien portants, appétissants à croquer), elle se chargeait

des comptes du moulin et, ma foi, elle était aussi bon comptable qu'elle était

bonne mère.

Un seul livre suffisait à cette comptabilité,

tout à fait rudimentaire, du reste ; il portait pompeusement sur le plat une

large étiquette où la meunière avait écrit, en lettres aussi naïvement

fioriturées qu'orthographiées :

LIVRE DE CONTES

Du moullin Louis

DIT GAI-MOULLIN

Ce livre était aussi bien tenu, aussi propret que ses enfants. La meunière n'eût pas plus supporté un pâté sur page de chiffres qu'une tache sur une jupe ou une culotte et une écorniflure à un feuillet qu'un trou à un vêtement.

Dame Louise était, en somme, une maîtresse

femme. Très bonne, mais très énergique, voulant bien ce qu'elle voulait, elle

faisait, sans en avoir l'air, marcher tout son monde en poussant des «

mistenflûte ! » à tout bout de champ.

« Mistenflûte! » c'était son exclamation

favorite, elle l'employait à toute sauce, quand elle se fâchait, quand elle

était joyeuse.

Mistenflûte lui servait à appuyer, à

consolider sa phrase, à en augmenter la portée. Mistenflûte par-ci, mistenflûte

par là et chacun obéissait, y compris le meunier, lequel, reconnaissant les

qualités de sa femme, subissait volontiers son influence ; aussi l'appelait-il

gaîment « mon Gouvernement ! ».

- « O ben, disait-il, faudrait pas qu'jessaie

de faire comme le Berluchot, mon Gouvernement serait pas long à me donner ma

démission !... »

Le fait est que si la meunière du Mesvrin

avait possédé un peu de la fermeté de sa belle-soeur, si seulement elle l'avait

écoutée alors qu'elle l'engageait à réagir contre la légèreté de François, elle

en eût évité les tristes conséquences qu'elle déplorait aujourd'hui.

Aussi, tandis que le moulin Berluchot était

tombé en décadence, le moulin Louis prospérait de jour en jour.

Dès le lendemain de son arrivée à Gai-Moulin,

notre jeune garçon insista pour se mettre à l'oeuvre ; voulant tout apprendre

il se faisait tout expliquer, voulant tout comprendre il désirait tout voir ;

il avait demandé à l'oncle Louis de l'initier à chaque chose et d'agir avec lui

comme s'il n'avait jamais vu de moulin.

- « Bien mon neveu, avait répondu l'oncle, on

va commencer par le commencement alors. Tout d'abord on va te dire le nom des

choses, c'est utile ça, car faut s'comprendre entre meuniers. Il y en a, des

mots, que tu connais déjà à force de les avoir entendus au Mesvrin ; tant pis,

tu ne les sauras que mieux. »

Et Louis, conduisant André à l'extérieur, commença la nomenclature des termes usités en meunerie pour désigner les divers organes.

Il lui apprit qu'on nomme palettes ou

ailerons les planches qui reçoivent l'eau et font tourner la roue ; aubes,

celles qui sont fixées à la circonférence ; vanne, la porte qu'on ouvre ou

ferme pour laisser passer l'eau ou l'arrêter ; et chute, la conduite qui la

déverse; abée, l'ouverture par laquelle l'eau s'écoule; bouldure, la fosse sous

ta roue, bajoyers, les murs entre lesquels elle tourne.

Revenant alors dans l'intérieur du moulin il

lui fit voir la trémie par où on déverse le blé sur les meules ; le bailleblé,

petit cylindre par où il tombe sur celles-ci; la filoche, câble qui sert à les

soulever ; les cartelles, grosses planches qui les supportent, etc., etc.

- « Et puis du reste, ajouta Louis, au fur et à mesure que nous travaillerons je te dirai les noms de chaque chose ; pour aujourd'hui tu en connais assez, faut pas vouloir en trop savoir d'un coup, on s'embrouille. Je vais maintenant t'expliquer comment avec du blé on fait de la farine.

« La première chose à faire quand le grain

arrive, c'est de le nettoyer, car il contient un tas de choses pas propres et,

quelquefois malsaines, des graines étrangères, des herbes sauvages, est-ce que

je sais ?... Eh bien ! regarde plutôt, dit-il, en lui montrant une poignée de

grains qu'il venait de prendre dans un sac nouvellement arrivé, v'là de

l'ivraie, des ravenelles, des nielles... » Et rejetant le grain dans le sac : «

Sans compter les insectes, les saletés de toutes sortes qui, moulus avec le

blé, feraient de la ch'tite farine !... Faut donc envoyer promener tout ça.

« Pour nettoyer et trier le blé on le fait passer

au travers de toiles métalliques aux mailles plus ou moins serrées ; le bon

grain passe d'un coté, de l'autre restent les blés cassés, les menues graines,

les saletés, les criblures en terme de métier. Ces criblures sont destinées aux

volailles qui se chargent à leur tour de les trier sans l'aide d'aucun

instrument; d'un coup de bec elles apprécient la valeur du mets qu'on leur

offre, avalent ce qui leur plaît et délaissent sans façons ce qui ne convient

pas à leur estomac.»

Louis ne se contentait pas d'expliquer

seulement, il faisait en même temps voir chaque ustensile, chaque élément, en

arrêtant au besoin un instant la marche pour bien en faire saisir les

manoeuvres.

Après le travail préparatoire du nettoyage,

le blé passe à la mouture.

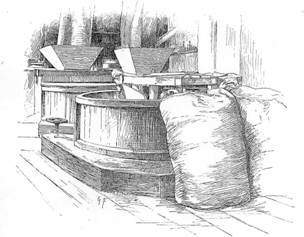

On le déverse dans la trémie, sorte de grande auge carrée en bois, large d'en haut, s'amincissant par le bas, telle une pyramide renversée et tronquée.

La trémie est, en somme, l'équivalent d'un

vaste entonnoir placé au-dessus des meules ; on lui imprime un mouvement de

va-et-vient qui force le blé à descendre dans le baille-blé qui le répand entre

les meules où il est broyé. Lorsque le blé est concassé, il forme un mélange de

farine et de son. La farine est la graine réduite en poudre, le son est le

résidu des follicules du péricarpe broyé de cette graine. Il faut, maintenant,

séparer l'une de l'autre.

Des meules part une conduite qui dirige le

grain broyé vers la bluterie.

Ce mot de bluterie dérive de bluteau,

ustensile dont on se servait autrefois

pour séparer les diverses sortes de farine

et les débarrasser du son.

C'était un simple conduit garni d'étamine sur

son pourtour ; il était enfermé obliquement dans une huche où on lui imprimait de violentes secousses, la farine

voletait au travers de l'étamine ; les mailles étant trop serrées pour laisser

passer le son, celui-ci restait dans l'appareil au bas duquel il était entraîné

par son poids.

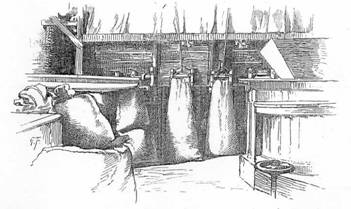

La bluterie, procédant du même principe,

n'est en somme que le perfectionnement du bluteau. Elle se compose d'une carcasse

hexagonale, en bois, dont les parois sont recouvertes de soie très fine, soie

spéciale qui s'appelle, du reste, soie de bluterie.

L'instrument est renfermé dans une caisse

hermétiquement close, nommée coffre ; monté sur un axe central, le coffre tourne

horizontalement, d'un mouvement rapide, tandis qu'il subit en même temps une

impulsion d'aller et retour.

Le même résultat se produit que pour le

bluteau; le son reste dans l'intérieur de la bluterie tandis que la farine

s'échappe au travers des mailles de la soie, remplissant de sa poussière

blanche le coffre qui l'emprisonne ; celui-ci est muni de petites portes en

guillotine, de glissières pour mieux dire ; on les soulève et la farine glisse

dans des sacs préalablement fixés devant. D'autres sacs reçoivent le son.

Les farines passent par plusieurs bluteries,

car on les divise par qualités ; plus une farine est fine, meilleure elle est :

farine première, deuxième, troisième. Puis vient la recoupe, c'est-à-dire la

farine grossière extraite du son.

Pour ce classement il faut des bluteries

recouvertes de soie de diverses grosseurs, à mailles très serrées pour la

farine de première qualité, plus écartées pour les autres.

Une paire de meules peut moudre environ 80

kilogrammes à l'heure.

Voilà pour ce qui concerne la mouture.

Le travail du meunier est tout d'attention et

de soins. Jamais un moulin ne doit rester seul, toujours le meunier ou ses

garçons doivent être présents.

Comme le moulin du Mesvrin, et la plupart des

moulins de campagne, Gai-Moulin employait l'eau comme force motrice.

Ouvrir ou fermer les vannes de l'écluse qui

laisse ou empêche l'eau de se précipiter

sur les palettes de la roue, c'est donc

mettre en marche ou arrêter le moulin.

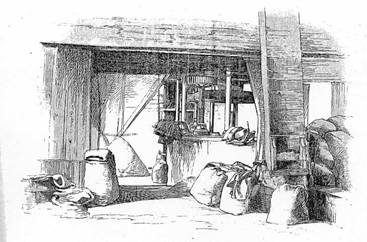

La première besogne du meunier consiste à

ouvrir les vannes. Il lui faut ensuite verser le blé dans les trémies, veiller

à ce que toujours les meules soient alimentées, aller aux bluteries, retirer

les farines, les empocher, c'est-à-dire les mettre en sacs, fermer les sacs et

les transporter au magasin.

Le moulin comportant plusieurs étages, un

monte sacs, de simplicité primitive, y est installé. Il consiste tout bonnement

en une corde qui passe du haut en bas du moulin par des ouvertures percées les

unes au-dessous des autres dans les planchers. Le sac à charrier est fixé à

cette corde ajustée à un mécanisme mû par la force motrice ; il suffit de tirer

une ficelle pour produire un déclanchement qui fait monter ou descendre la corde et son fardeau.

L'outillage du moulin est simple : une sorte

de brouette à deux roues dénommée diable, servant à rouler les sacs ; une

bascule pour peser les marchandises qui arrivent ou s'en retournent, une grande

pelle en bois pour remuer son et farines, enfin une puisette en fer-blanc pour

la vente au détail.

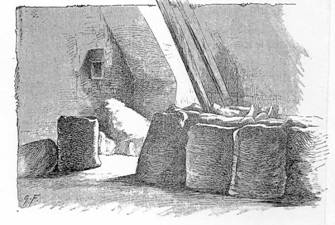

Rien de gai comme l'intérieur d'un moulin de

campagne. Ces longues pièces à poutrelles saupoudrées de farine, ce tic tac

continuel qui fait tout remuer, même les